できる限り早い段階でのご相談が、より良い解決につながります。

ではなぜ「弁護士に早い段階で相談する必要」があるのでしょうか?

私たちは交通事故解決のプロフェッショナルです

交通事故でお怪我をした場合、保険会社の担当者やお医者様も相談には乗ってくれます。ですが、保険会社の担当者はあくまでも相手方です。本当に被害者の立場に立って最後まで相談に乗ってくれるかは疑問があります。また、お医者様は医療のプロフェッショナルですが、交通事故のプロフェッショナルではありません。後遺障害等級認定について、必ずしも精通しているという保証はありません。

そこで、適切な後遺障害等級認定を受けるためにも、交通事故のプロフェッショナルである「弁護士」に相談する必要があるのです。

早期の相談が大切です

適正な後遺障害等級認定を獲得するためには、治療を受けている時点から適切なアドバイスが必要です。また、後遺障害診断書を書くタイミング、書くべき内容も注意しなければなりません。

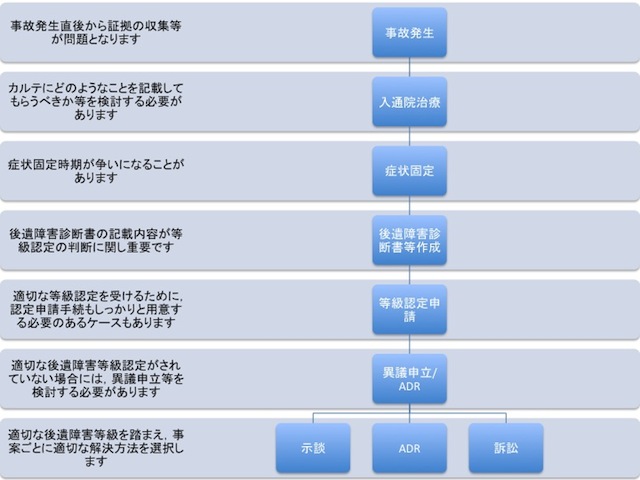

私たちは、事故直後から後遺障害等級認定、示談交渉、訴訟まですべて対応する「トータルサポート」を実施しています。事故発生から賠償金の受け取りまで、そのタイミングごとに適切なアドバイスをいたします。

交通事故解決のプロフェッショナルである私たち弁護士に早い段階でご依頼いただくことで、適正な等級認定・賠償金の獲得が期待できます。

後遺障害等級認定手続きについて

後遺障害等級認定手続きのフローチャート

後遺障害認定手続きの流れ

1. 損害保険料率算出機構による後遺障害認定

現在の実務では、後遺障害等級の認定は「損害保険料率算出機構」(JA共済の場合は「JA共済連」)がほぼ独占的に行っています。

後遺障害等級の認定結果については、この「損害保険料率算出機構」の判断を無視することができないのが現状です。

なお「損害保険料率算出機構」は、保険料率を算出して損害保険会社が保険料を決定するための機関です。

2. 自賠責後遺障害認定結果と訴訟

もっとも、「損害保険料率算出機構」による後遺障害等級の認定結果には法的拘束力はありません。したがって、後遺障害等級の認定結果に不満がある場合は、訴訟によって争うことも可能です。

また、「損害保険料率算出機構」によって認定された後遺障害等級が、訴訟によってより重い等級に変更されたという例は相当数にのぼります。

3. 自賠責後遺障害等級認定手続

自賠責後遺障害認定は、以下の3つの手続過程で行われます。

- 被害者請求

被害者が自賠責保険の直接請求権を行使して損害賠償額の支払を自賠責保険会社に求める際の認定(自賠法16①) - 加害者請求

自賠責保険の被保険者が賠償金の支払をした後に自賠責保険金の請求を行う際の認定(自賠法16②) - 事前認定手続

任意保険会社の依頼に基づき、後遺障害等級認定を行う制度

実務上は3の方法によることが多い傾向にあります。

4. 自賠責後遺障害認定手続きの不服申立

自賠責後遺障害認定手続には、不服申立制度があります。

その一つとして、損害保険料率算出機構に対する異議申立手続です。

被害者、加害者及び事前認定を依頼した任意保険会社から障害等級認定の再検討の要求が行われると、結論がすぐ出る事例では、損害保険料率算出機構の本部,地区本部(場合によっては調査事務所)で判断が行われることもありますが、最終的には、本部・地区本部に設置された専門家を中心に構成される「審査会」での検討・判断が行われ、異議申立に対する結果が示されます。

この異議申立手続を利用せずに、訴訟を提起して後遺障害等級についての裁判所の判断を仰ぐという方法もありますが、それぞれのメリット・デメリットを慎重に検討してから適切な方法を選択するべきと言えます。